QUÉ NOS DEJÓ LA APEC Y EL G-20 DE 2024

diciembre 23, 2024Por Equipo Progreso Pacífico

En un contexto marcado por la instalación de aranceles por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos a productos de diferentes países, incluidos China, México y aliados de larga data, como la Unión Europea o Canadá, conversamos con el académico y ex Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, José Miguel Ahumada.

El esta entrevista el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile nos comentó sobre el impacto del mundo asiático en las dinámicas productivas internacionales, los cambios que se insinúan en el orden económico mundial establecido en 1990 y puesto en jaque por el auge proteccionista de la segunda administración Trump, y los desafíos que los países del Sur Global deben enfrentar en este escenario.

PP: ¿Qué representa Asia hoy en día para el mundo y cómo podría afectar esto a las actuales instituciones de gobernanza global?

Yo diría que en la actualidad el eje se ha desplazado hacia el Pacífico debido al impacto que el proceso de transformación productiva impulsado por el mundo asiático ha tenido en la división internacional del trabajo. Esto no es una novedad. Ya lo mencionaba Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, donde dice que el mundo asiático era una gran potencia económica, y ahora vuelve a emerger.

El impacto que ha tenido el mundo asiático en el capitalismo internacional desde la posguerra hasta ahora, ha sido fundamental. En una primera etapa, desde los 60 hasta los 80, gran parte de la manufactura mundial y en general del proceso productivo industrial comienza a girar hacia el continente asiático. Estamos hablando particularmente de Corea del Sur y Japón, pero después, con la emergencia del proceso de industrialización de China, este proceso se acelera.

Pero en un segundo momento, a finales de los 90 y mediados del 2000, el mundo asiático empujado por China comienza a escalar en las cadenas de valor de los sectores con mayor contenido tecnológico a un ritmo que no habíamos visto antes. Este rápido cierre de la brecha con Estados Unidos es la novedad de China.

Los principales bienes críticos (no minerales) para los nuevos procesos de cambio económico, tanto en la electromovilidad como en la economía digital, que son los microprocesadores, los chips, los semiconductores, comienzan a ser producidos principalmente en territorio asiático. Este primer impacto ha reestructurado el proceso de acumulación a escala global.

¿Cómo afectó esto al orden internacional?

Esto es más debatible, pero creo que el proceso que comentábamos recién ha generado una especie de estallido del orden internacional: La arquitectura económica imperante desde los 90 para adelante, donde está la Organización Mundial de Comercio, con diferentes acuerdos comerciales a nivel bilateral y redes de acuerdos regionales, con una agenda relativamente similar de liberalización, de desregulación del mercado financiero, de privatización de activos públicos, la reducción a gran salario, etc, entró en crisis.

Si bien este orden se mantuvo durante largo tiempo, y no hay que minimizar la estabilidad que generó hasta el 2008, solo podía existir si es que la división del trabajo se mantenía incólume y EE.UU. seguía siendo el pilar económico-tecnológico fundamental, seguido por la U.E., y Japón. Pero cuando surge un país del llamado sur global y escala rápidamente, el orden se desarma porque EE.UU. tiene que empezar a aplicar las mismas políticas que en un comienzo criticó a China. La U.E. tiene que empezar a hacer las mismas políticas que EEUU comenzó a hacer para aplicarlas contra China y, a su vez, China tiene que protegerse ante esa guerra comercial.

Finalmente, yo diría que el mundo asiático, lo que ha generado para la economía internacional, es un cambio de un núcleo de acumulación industrial hacia el mundo asiático. En cuanto al sur global, yo creo que esto ha permitido una diversificación del acceso a recursos, aumentando el espacio político que tiene. Ya no solamente tiene que recurrir al FMI o al Banco Mundial, sino que puede optar por los bancos del desarrollo asiático. Tiene créditos a los que puede acceder, acuerdos de inversión que ya no son los mismos que se establecen en los términos de la Unión Europea o de Estados Unidos. Entonces yo creo que esto ha sido una buena noticia para el mundo del sur global.

PP: Sobre esa última línea ¿Qué significará para los países del sur global el papel de Asia para el siglo venidero?

Es una buena pregunta, pero no creo que haya una respuesta muy clara. Yo creo que hay dos visiones, dos polos dentro de los cuales hay mucho gris. El primero es, como lo que decía Diego Portales con respecto a Estados Unidos: Yo siempre he sospechado de una emergente economía que dice proteger a América Latina, pero que nunca ha apostado realmente por ella. Lo mismo podría uno apuntarlo con mérito a China.

China y el mundo asiático en general dicen ser representantes del sur global, pero es indiscutible que el resultado de este crecimiento económico industrial de China ha implicado un fortalecimiento del carácter primario de nuestras matrices exportadoras.

Hay que recordar que la crisis asiática genera en América Latina media década perdida en términos de crecimiento económico, entre el 98 y el 2003, que sólo se revierte cuando llega el boom de los commodities por la demanda de China. Es el proceso industrial de Beijing el que le da a nuestra región una década de crecimiento económico y excedente en términos de ganancias a partir de sus exportaciones, sin lugar a dudas.

Pero como decíamos, es verdad también que la matriz exportadora chilena, que es de las más dependientes de China con el 40% de nuestro comercio dirigido a ese país, ha generado principalmente productos de muy bajo valor agregado. No es culpa de China, es culpa de nuestra matriz exportadora. Esa es una lectura yo diría más norteamericana, de China como un nuevo imperio que reproduce las típicas acciones de cualquier imperio y que, más aún, no es democrático.

Otra visión diferente puede destacar que China ha logrado cerrar brechas no solamente en términos de crecimiento económico, sino de aumento de la productividad y de competencia en las cadenas más altas en términos de complejidad económica, respecto a la U.E. y a EE.UU., quienes han perdido mucho poder debido a ello. Esto se combina con el hecho de que China es mucho más abierta a, por ejemplo, prestar capitales bajo los términos que quieran poner los países del Sur Global, ofreciendo mejores términos de inversiones que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

Otra cosa destacable respecto a esta emergencia de China es que termina cumpliendo un rol de liderazgo en su región. Hay un país que lleva la batuta u otros que van produciendo insumos de alto valor tecnológico para este país líder, lo que se conoce como Flying Geese model en inglés. Fue Japón con Corea, y ahora China lo es con el resto de los países asiáticos, lo que puede abrir una ventana de oportunidad en el cual la discusión por un nuevo orden económico multilateral va a poder tener mucha más fuerza.

Hacer 20 años, 15 años, discutir un nuevo régimen comercial multilateral pro desarrollo era políticamente inviable. Hoy día creo que es particularmente difícil, pero por lo menos con la multipolaridad que ha creado China es mucho más posible ese tipo de discusiones.

PP: Este diagnóstico de reprimarización de la matriz productiva latinoamericana no es sólo de analistas pro Washington, por ejemplo, la CLACSO hace poco sacó un libro sobre el nuevo poder mundial y el rol de China en que menciona lo mismo. Este diagnóstico también está presente en una parte de académicos más de izquierda.

Es verdad. Tengo muchos colegas en Argentina que están metidos en estos temas, y la metáfora de ellos es que China es como una aspiradora que agarra minerales a un nivel que no se había visto antes. En todo proceso de industrialización, como en Inglaterra, Estados Unidos, siempre va a haber un aumento de la demanda de minerales, es connatural al proceso.

En el caso de China es verdad que ha habido una reprimarización de nuestra canasta exportadora, pero insisto que no es tanto culpa de China. Nosotros ya veníamos con eso, desde mediados de los 80 cuando por la crisis se destruyó la manufactura nacional y se inició el ciclo de privatizaciones. Durante los 90 en adelante mantuvimos el proceso de desindustrialización y lo que pasó con China es que aceleró un proceso que ya venía. Ahora, yo creo que es más bien culpa de los países latinoamericanos, porque no hemos tenido una estrategia para utilizar la flexibilidad que te dan los capitales chinos para hacer política productiva. Los chinos no son ángeles, pero tampoco son los norteamericanos ni los europeos, entonces esto se trata de como negociar en mejores términos, y ahí yo creo que, por mi experiencia, es más fácil negociar términos pro desarrollo con el mundo asiático.

PP: En Asia existen varias instituciones de encuentro y colaboración entre distintos países como la ASEAN o la Organización para la Cooperación de Shanghái, entre otras ¿es posible sacar lecciones prácticas de estas experiencias para pensar instancias de encuentro en América Latina?

Yo creo que América Latina nunca ha podido sacar una agenda regional sostenible. Probablemente uno de los talones de Aquiles es nuestra capacidad de desarrollar proyectos regionales como lo que se han empujado en el mundo asiático y ahí soy pesimista. Una de las características de Asia, a partir del empuje japonés primero, después el coreano y ahora el chino, es que el comercio intrarregional es gigante y es parte fundamental de sus modelos de crecimiento. Toda la región va creciendo a medida que se despliega China por ejemplo y eso ha hecho que los lazos económicos se comiencen a traducir también en lazos políticos.

América Latina es una historia muy diferente. Desde los 80 en adelante intentó el cono sur un proyecto de una política regional económica que fue el Mercosur, pero hoy día lo veo bien desahuciado. La CELAC que es más política tampoco ha tenido mucha capacidad de despegue. Yo lo que sí creo es que para que Chile o los países que no sean Brasil, que es como un continente entero, puedan hacer un proyecto desarrollo tiene que venir de una perspectiva regional robusta que permita un despegue económico de los países sudamericanos, porque no puede haber una política regional económica exportando celulosa y pescado. Si no, vamos a ser exitosos en la exportación de materias primas, como lo hemos sido hasta ahora, pero no vamos a poder escapar de ese tipo de crecimiento periférico.

Esto se ve en diferentes espacios, incluso en los temas más actuales como la economía digital. Es muy difícil generar una plataforma digital latinoamericana si no tenemos la escala de acumulación de datos necesaria, algo que sea mayor que 15 o 19 millones de población como Chile. Se necesita números mayores para poder generar mecanismos de procesamiento de datos y tener algún tipo de plataforma digital que le compita a las empresas occidentales, cuestión que China ha hecho súper bien a partir de un proteccionismo bien radical en materia de políticas digitales.

PP: Chile ha tenido históricamente buenas relaciones con Europa y Estados Unidos sin que eso haya complicado de forma importante hasta ahora los vínculos con China ¿se puede mantener esa contradicción?

Esa contradicción la estamos viviendo solo que la hemos logrado mantener latente. Tenemos el 40% de nuestro comercio con China, pero a su vez también tenemos una agenda política internacional alineada con Estados Unidos y la Unión Europea, desde los 90 para adelante, incluyendo nuestro gobierno. En ese sentido, en términos económicos estamos alineados con China, y en términos políticos con Estados Unidos y la Unión Europea, el tema es que China es más flexible en sus exigencias.

Yo creo que una forma de mantener este tipo de política no alineada, lo que unos colegas hablan el no alineamiento activo es, por un lado, asegurar un espacio regional de diálogo, y por el otro mantener una política exterior abierta a diferentes países.

Entonces, en un contexto de crisis y de guerra comercial, hay que fortalecer las cadenas de valor con América Latina en términos del corredor bioceánico, del procesamiento del litio y del cobre con mercados como México y Brasil. Se puede hacer mucho ahí.

Por el otro lado, yo sería mucho más activo en los foros multilaterales para poder discutir una reforma al orden económico internacional, o sea, en vez de que Chile sea un actor pasivo en la discusión y tenga que tomar una u otra posición, yo sería partidario de que actuemos con América Latina o con los socios que tenemos en la región y en el resto del Sur Global para tener una voz propia en los foros internacionales. Por de pronto, si Trump está amenazando a Panamá, Colombia y México, quebrando los acuerdos comerciales unilateralmente y amenazando con aumentar los aranceles, una opción hubiera sido llamar a una reunión entre todos los países de América Latina y mantener una voz unitaria y tomando medidas concretas de forma conjunta ante Estados Unidos.

PP: Pensando desde las coordenadas de un proyecto político progresista ¿Qué papel juegan instituciones como la APEC, por ejemplo, u otros espacios multilaterales que agrupan a países estratégicos del Pacífico, pero a la vez son expresión de la globalización económica?

Uno critica la globalización de carácter neoliberal, que establece las mismas reglas para todos los países, al margen de las diferencias que existan, y que termina funcionando como una arquitectura que mantiene y reproduce las desigualdades entre los países, entre el norte y el sur por así decirlo. Pero hoy vemos a China como el principal defensor de la globalización frente a un Estados Unidos proteccionista.

Y es que la izquierda desde los años 70 o finales de los 60, que es algo que estoy investigando en este momento, defendía la idea de un nuevo orden económico internacional sobre la base de no cerrar el comercio, sino que establecer nuevas reglas con una nueva arquitectura comercial que, por ejemplo, reconociera multilateralmente que los recursos naturales de los Estados eran de los Estados y que no podían ser privatizables. Esa era una de las cosas que se aceptó incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se planteó desde América Latina, de hecho, por un jurista chileno en los años 50. Otro punto era que, si las inversiones extranjeras llegaban a un país del sur global, se tenía el derecho a exigirle transferencias tecnológicas y apropiarse de las patentes que emergieran de ese proceso productivo, o sea un régimen de propiedad intelectual mucho más flexible, con menor duración del monopolio.

Entonces, desde la izquierda hay que responder el desafío de replantear las normas sobre las cuales se comercia entre las naciones, para permitir la transferencia de tecnología y conocimiento hacia el Sur Global y construir una nueva arquitectura comercial internacional.

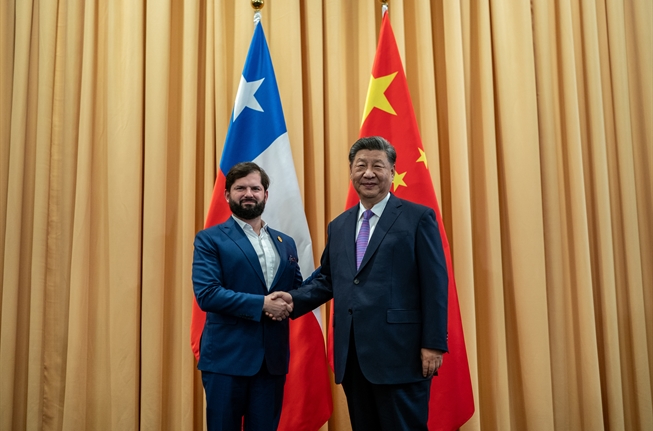

Ahora respecto a la APEC, yo tengo dudas de que sea un espacio tan decisivo, porque no es vinculante, sino que es un foro en el cual se discute, pero los acuerdos son meramente formales, sin obligaciones específicas de política. En último término la APEC es un espacio en el cual se reúnen los países para negociar temas bilaterales y regionales. La característica de la APEC es lo que sucede detrás de los grandes foros. Para lo que sí puede ayudar es para hacer visibles temáticas de discusión, o sea uno puede aprovechar la APEC para reunirse con países latinoamericanos o asiáticos para manifestar en un foro internacional una preocupación sobre algo que está sucediendo en el escenario global. Esto te permite, en el fondo, armar grupos, o dar un primer paso para formar una opinión común. Eso lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Asia, lo han hecho diferentes regiones para aunar fuerza de cara a otros foros, como la OMC, Naciones Unidas y la Asamblea General.

PP: En esa línea ¿Qué papel pueden cumplir, por ejemplo, las redes de libre comercio para una agenda de desarrollo, ya sea para Chile o para la región? Pensando en instancias como el CPTPP o la Alianza del ¿siguen siendo la gran herramienta que se planteó en su minuto? ¿Tienen que ser vistas desde otro ángulo?

Yo creo que el CPTPP en términos de ganancias comerciales es nula, como lo hemos dicho desde un principio, ya que teníamos acuerdos con todos sus integrantes.

Uno podría hacer el punto de que esta red de acuerdos comerciales nos protege ante la arremetida unilateral de Estados Unidos. Heraldo Muñoz, por ejemplo, es de esa posición ¿cierto? Pero eso pudo haber funcionado con un gobierno Biden, que era más respetuoso de los acuerdos. Pero con Trump es inútil, por eso yo creo que es tan importante su triunfo en materia de relaciones internacionales, porque en este contexto estos acuerdos se esfuman en el aire.

EE.UU. amenazó a Panamá, a México, a Colombia con aumentar los aranceles, dice que afectará el aluminio, el acero, el cobre, incluso con países que tienen acuerdos comerciales como Chile. Entonces es claro que la red de acuerdos comerciales no protege nuestra economía de la arremetida de Estados Unidos y del impacto que eso va a tener probablemente en las acciones de la Unión Europea.

En particular el CPTPP es un acuerdo bien añejo. Tiene mecanismos de resolución de controversias que están siendo abandonados incluso por Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, por Australia, por Nueva Zelanda, por China, que son de los años 90 pero que ya hoy son demasiado pro-empresa.

Ahora, una posición progresista o de izquierda en materia de política comercial internacional debiera ir encaminado a reformular ese tipo de acuerdos en la discusión interna, como lo ha querido hacer de alguna manera Nueva Zelanda… pero no le ha resultado. América Latina puede aprovechar la Alianza del Pacífico para empujar esta agenda. Si bien este espacio es claramente de una posición bien liberal en su origen, depende de cuáles son los gobiernos que están ahí. Un gobierno progresista de México, Colombia y Chile, podría hacer mucho. La CELAC es otro espacio que se podría aprovechar para articular una posición regional progresista. Yo habría esperado que ante la arremetida unilateral de EE.UU. se coordinara una voz propia de la región desde ahí. Ambas son entonces instancias que podrían aprovechar para impulsar esta agenda.

PP: ¿Cómo se podría plantear una propuesta progresista desde Chile hacia la región asiática? Sabemos que hay riesgos y oportunidades ¿qué debería contener una agenda mínima para comenzar esta reflexión?

Esto es algo sobre lo que escribimos con Andrés Bórquez, yo diría que una primera medida, si es que uno se saca la anteojera ideológica porque es súper pragmática, es que Chile sea miembro asociado del BRICS. Ahí está la democracia más grande del mundo, en un bloque económico en crecimiento. Chile quiere un acuerdo comercial con la India, país que negocia muy poco con otros países, pero de esta forma se nos vería en el mismo foro, sentados en el mismo espacio. Hay que recordar que gran parte de las relaciones internacionales se generan en las reuniones paralelas de estos foros, y estar en estos espacios nos permitiría tratar de destrabar un acuerdo comercial con la India.

Además, iniciar las tratativas o ser parte del BRICS nos permitiría mejorar los términos de acceso a crédito que ofrece la banca de desarrollo asiática y aspirar a términos mucho más flexibles en materia de interés, de dónde invertir, cómo invertir, versus lo que ofrece la banca occidental y multilateral como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el BID.

Por lo tanto, un primer paso sería esta estrategia de multipertenencia. Chile ha estado muy vinculado al eje Atlántico, pero se acaba de quebrar geopolítica y económicamente. Nosotros entonces deberíamos apostar también por el bloque asiático o por espacios como el BRICS, que permitiría fortalecer los lazos entre Asia y el mundo latinoamericano, ya que está Brasil. Chile podría ser un miembro bastante influyente en esa esfera.

El segundo punto es que yo creo que América Latina puede fortalecer cadenas de valor directamente con el mundo asiático: Obtener recursos para fortalecer el corredor bioceánico y la inversión en infraestructura con capitales asiáticos para fortalecer la exportación de productos a Asia en general, ese es un objetivo estratégico

Un tercer punto: aumentar la participación de inversiones asiáticas en el procesamiento y la agregación de valor de los minerales críticos como el cobre y el litio, que van a ser los dos ejes en los cuales nos vamos a mover económicamente, querámoslo o no, en la próxima década.

Finalmente, yo creo que no es solamente un asunto económico, sino también político. Hoy día estamos en una ventana de oportunidad, en una crisis del orden multilateral, en los cuales lo que se resuelva de aquí a los próximos cinco años va a determinar, creo yo, las características fundamentales del orden multilateral en los próximos 20 o 30 años.

Tal como fue la posguerra para lo que fue toda la agenda multilateral hasta los 90, lo que está sucediendo ahora también tiene ese cariz. Por lo tanto, Chile debiese ser parte de esa discusión con los países que más están disponibles para reformar el orden multilateral, que a mi modo de ver son los países del BRICS y los países latinoamericanos, y desde ahí veo mucho espacio de crecimiento y de diálogo con el mundo asiático.

Estos países están muy abiertos a discutir temas de patentes, de transferencia tecnológica, y ya lo están haciendo con países latinoamericanos o con Indonesia, por ejemplo, donde China está disponible para transferir tecnología en torno al níquel donde Indonesia prohibió la exportación de su principal producto a menos que se asegure transferencia tecnológica para estimular la industrialización local, y China aceptó. Los capitales europeos y norteamericanos los denunciaron ante la OMC.

PP: Las relaciones internacionales no se juegan solamente en la institucionalidad sino también en términos de lo cotidiano. La relación con Estados Unidos también está muy mediada por el tema cultural, el rol del inglés, el consumo de productos culturales, etc. En ese sentido ¿Cómo podríamos pensar una profundización de la relación con Asia en algo que no solamente descanse en la institucionalidad o en la relación económica?

Yo soy determinista económico, como buen marxista. Creo que el desarrollo productivo modifica los órdenes culturales, no al revés. La cultura no tiene un impacto en el fortalecimiento de los nexos, es un efecto posterior. Inicialmente se decía que los chinos eran flojos cuando se buscaba explicar por qué China no crecía. Se desarrolla y ahora resulta que los chinos son súper eficientes, una cultura disciplinada, etc. Lo mismo se decía de los alemanes en su momento, que eran todos unos alcohólicos. Después se desarrolla y resulta que fue por la cultura alemana, etc.

Cuando hay un despegue económico, comienza a expandirse también la cultura a partir de estos nexos productivos. Esto lo he discutido mucho con colegas que son más culturalistas en ese sentido, pero para mí, a medida que se fortalezcan los nexos productivos viene de la mano un cambio de apreciación de lo asiático.

Yo no soy historiador, pero en el siglo XIX la cultura de mayor estatus era la francesa y se enviaba a los niños a Francia a estudiar, ¿cierto? Yo me imagino que Estados Unidos se veía como algo en segundo nivel. Sin embargo, eso cambió con el surgimiento de la hegemonía productiva norteamericana. Lo mismo va a tender a pasar lentamente, con el despegue económico de Asia. Yo creo que la cultura ya está llegando y va a cambiar las voluntades de los actores.